Filosofía

Hay un punto ciego masivo en nuestro conocimiento

Nuestro conocimiento científico del mundo tiene un punto ciego masivo.

14 de mayo de 2024 Revisado por Ray Parker

Los puntos clave

- Un libro reciente de dos físicos y un filósofo destaca por qué la ciencia tiene un punto ciego.

- El punto ciego es cómo encajar la experiencia humana junto con la ciencia.

- Cuatro problemas que surgen del punto ciego, ayudan a explicar por qué la ciencia está incompleta.

- La nueva dirección hacia una teoría unificada del conocimiento unen la ciencia con el conocimiento subjetivo.

Hay un enorme punto ciego en nuestra comprensión del mundo. Esto es evidente en el estado actual de nuestros sistemas de conocimiento, que pueden describirse como en un estado de pluralismo caótico y fragmentado. La razón de esto es que no existe un sistema compartido y general de comprensión que nos permita controlar el mundo y nuestro lugar en él de manera efectiva. Aquellos que conocen la historia de la religión, la filosofía y la ciencia en Occidente (es decir, Europa Occidental que generó la Ilustración científica) estarán bien familiarizados con este hecho.

Este no siempre ha sido el caso. De hecho, durante muchos cientos de años, la cosmovisión en Occidente fue coherente y esencialmente singular (lo que no quiere decir precisa). El Imperio Romano adoptó el cristianismo en el año 380 d. C., y fue el sistema de creencias principal en Europa durante más de mil años. De hecho, el surgimiento del "Mundo Occidental" está íntimamente relacionado con la idea de "Cristiandad".

Sin embargo, el control dominante que tenía el cristianismo sobre la configuración de la cosmovisión de Occidente cambió radicalmente a raíz del Renacimiento y la Ilustración científica. La Era de la Razón, basada en las ciencias naturales e impulsada por el capitalismo y la Revolución Industrial, debilitó enormemente el dominio del cristianismo, de modo que para la época de los análisis proféticos de Nietzsche (alrededor de la década de 1880), comenzaba a hacerse evidente que Dios pronto estaría muerto.

Aunque las ciencias naturales lograron mucho éxito en la unificación del conocimiento en física, química y biología, en gran medida no lograron aportar coherencia a la psicología y las ciencias sociales y nunca lograron una alineación efectiva con las humanidades. Por lo tanto, el naturalismo nunca se convirtió en una cosmovisión. En cambio, con el surgimiento de la sensibilidad posmoderna en las ciencias sociales y las humanidades a mediados del siglo XX, las ramas del conocimiento se fracturaron en un pluralismo caótico y fragmentado.

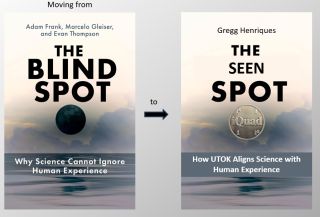

Hay muchas razones por las que surgió esta fragmentación, pero una de las más importantes es que la ciencia tiene un enorme punto ciego dentro de ella. El libro recientemente publicado, The Blind Spot: Why Science Cannot Ignore Human Experience, ofrece una poderosa crítica a la idea de que la ciencia puede descubrir una visión del mundo con el "Ojo de Dios" al revelar las ecuaciones prístinas y verdaderas que determinan la forma en que la energía y la materia se comportan independientemente del conocimiento humano. Lo que realmente tenemos es una ciencia ciega a la experiencia humana y al lugar del conocimiento humano en el universo. Como tal, necesitamos un cambio fundamental en nuestra filosofía de la ciencia para ver el mundo más completamente con nosotros como parte de él.

Crucial para comprender este análisis es el hecho de que la ciencia logra gran parte de su éxito al factorizar el tema individual. Como detallo en mi libro, A New Synthesis for Solving the Problem of Psychology: Addressing the Enlightenment Gap, el conocimiento en ciencias naturales se logra en parte dividiendo el mundo en (1) cualidades objetivas que pueden observarse y cuantificarse sistemáticamente y luego modelarse matemáticamente; y (2) cualidades subjetivas que experimenta un individuo. Este movimiento fue tremendamente poderoso para orientar a los científicos a generar datos que pudieran medirse y analizarse, experimentos que pudieran replicarse y análisis matemáticos que nos permitieran mapear el mundo con una precisión sin precedentes.

Sin embargo, también dio lugar a un sistema de conocimiento que tuvo en cuenta la experiencia humana. En esencia, el método de la ciencia dio lugar al lenguaje de la ciencia que esencialmente niega el lenguaje del sujeto. Y los dos nunca volvieron a unirse. El resultado es lo que he llamado la Brecha de la Iluminación. La brecha se refiere al hecho de que nunca pudimos lograr una imagen coherente de la relación entre materia y mente (es decir, el aspecto ontológico del problema) o la relación correcta entre el conocimiento científico y el conocimiento subjetivo y social (es decir, el aspecto epistemológico del problema).

En The Blind Spot, Frank, Gleiser y Thompson explican por qué y cómo surgió una concepción equivocada de la ciencia y los problemas posteriores que han surgido a su paso. En concreto, delimitan cuatro patologías asociadas al punto ciego de la siguiente manera: 1. sustitución subrepticia; 2. la falacia de la concreción fuera de lugar; 3. cosificación de invariantes estructurales; y 4. la amnesia de la experiencia. La primera patología eleva los constructos matemáticos al estatus de realidad fundamental. El segundo es el error de confundir lo abstracto con lo concreto. El tercer error es tomar los hallazgos del laboratorio científico y confundirlos con el mundo real (es decir, el tejido objetivo de la realidad). Finalmente, la amnesia de la experiencia ocurre cuando olvidamos que nuestros conceptos emergen de la experiencia (compartida), y el resultado es el punto ciego en sí mismo.

Después de explicar el punto ciego, el libro aborda los principales temas de la ciencia, incluidos el cosmos, el tiempo, la materia, la vida, la mente y el planeta. Destaca cómo el punto ciego ha enturbiado nuestra comprensión en muchos dominios. El resultado es una imagen clara de por qué surgió el punto ciego y por qué la falta de integración de la experiencia humana en las ciencias naturales la convierte en un sistema de conocimiento incompleto o parcial.

Al presentar esta imagen, el libro nos ayuda a comprender por qué Occidente está experimentando una crisis de significado y por qué nuestros sistemas de conocimiento son caóticos y fragmentados. Las ciencias naturales rompieron el control del cristianismo sobre la cosmovisión occidental, pero no lograron reemplazarla con una concepción holística del mundo y nuestro lugar en él. El punto ciego hace un gran trabajo al diagnosticar el problema. Sin embargo, no ofrece mucho hacia una solución. Como dicen cerca del final del libro:

¿Cómo es dejar atrás el Punto Ciego? Aunque hemos señalado muchas ideas científicas que van más allá del Punto Ciego, no hemos tratado de formular una perspectiva científica o filosófica integral para reemplazarla.

Afortunadamente, se ha acumulado trabajo en esta área. La Teoría Unificada del Conocimiento o UTOK por sus siglas en inglés, se ofrece explícitamente como una perspectiva científica y filosófica integral que casa efectivamente el lenguaje de la ciencia con el lenguaje de la asignatura. Al hacerlo, ilumina una forma de transformar el punto ciego en el punto 1.

A version of this article originally appeared in Inglés.